যে সনদের ধারাগুলো রাজনৈতিক বিতর্কে ঘেরা, সাধারণ মানুষের কাছে যার ব্যাখ্যাও অজানা—সেই জুলাই সনদের ওপর গণভোটে রায় চাওয়াটা গণতন্ত্রের চর্চা নাকি ছদ্মাবরণ?

সংগৃহিত

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে গণভোট আয়োজন করতে একটি অধ্যাদেশ জারির ‘মতামত’ পাওয়ার মধ্য দিয়ে গত ৮ অক্টোবর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা শেষ হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা সম্বলিত জুলাই জাতীয় সনদে আগামী ১৭ অক্টোবর স্বাক্ষর করবে রাজনৈতিক দলগুলো।

জুলাই সনদের মতো একটি বড় ডকুমেন্ট বা রাজনৈতিক দলিল—যার সবগুলো ধারা ও অঙ্গীকারে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি; যে সনদের অনেক বিষয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন; যে সনদ মূলত একটি একাডেমিক পেপার—তার ওপর সিদ্ধান্ত নিতে গণভোট আয়োজন আদৌ কতটা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্নের সুরাহা করা জরুরি। এরই সঙ্গে জানা জরুরি, এই ভোট কোন পদ্ধতিতে হবে, অর্থাৎ অতীতের তিনটি গণভোটের মতো ব্যালট পেপারে ‘হ্যাঁ’ ‘না’ লিখে সাদা ও কালো বাক্সের ভেতরে ওই ব্যালট পেপার ভরে দেওয়ার পদ্ধতিই অনুসরণ করা হবে নাকি অন্য কোনো পদ্ধতিতে হবে?

বলা হচ্ছে, জুলাই সনদে যে ৮৪টি প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলো গণভোটে যাবে না। বরং ব্যালটে উল্লেখ থাকবে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হবে কি না? সেক্ষেত্রে ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’—এই সিদ্ধান্তে জনগণ তাদের রায় দেবে। প্রশ্ন হলো, জনগণ কীসের ভিত্তিতে হ্যাঁ না বলবে? দেশের সব জনগণ কি জানে যে এই সনদকে সংবিধানের ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে? যদি জানে তাহলে কতজন লোক এই সনদের পক্ষে ভোট দেবে?

নিঃসন্দেহে এই সনদের অনেক ধারাই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য জরুরি। কিন্তু প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জনগণকে না জানিয়ে এর ওপর ভোট নেওয়া একধরনের প্রতারণা। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যে সনদের ধারাগুলো রাজনৈতিক বিতর্কে ঘেরা, সাধারণ মানুষের কাছে যার ব্যাখ্যাও অজানা—সেই সনদের ওপর গণভোটে রায় চাওয়াটা গণতন্ত্রের চর্চা নাকি ছদ্মাবরণ?

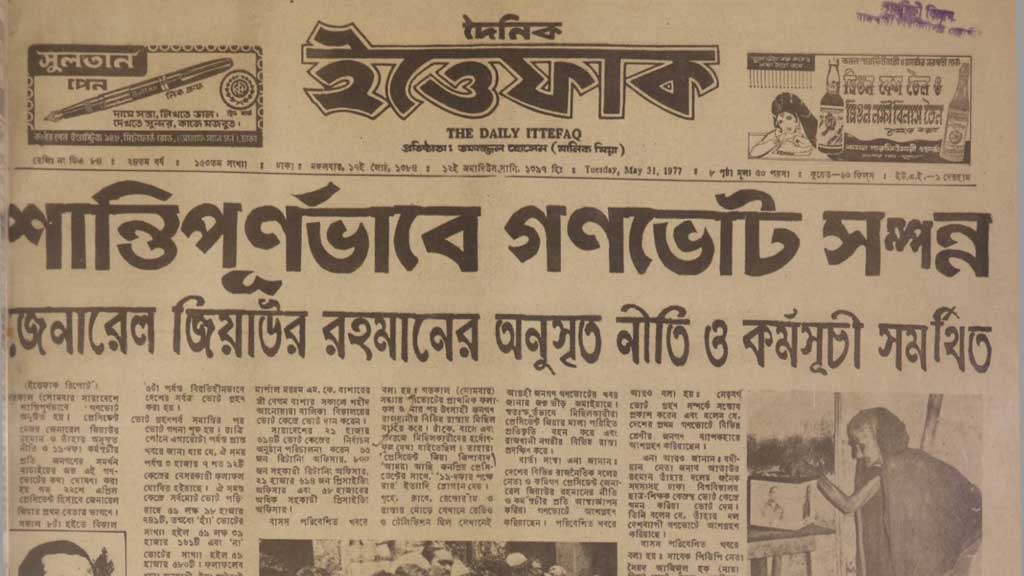

দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে। ছবি: সংগ্রামের নোটবুক থেকে

প্রকৃতপক্ষে এরকম জটিল বিষয়ে গণভোট হয় না। গণভোট সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে হয়। যেমন বাংলাদেশে প্রথম গণভোট হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার প্রতি মানুষের আস্থা আছে কিনা—এই প্রশ্নে। মূলত নিজের পদকে বৈধ করার জন্য জিয়াউর রহমান এই গণভোটের আয়োজন করেছিলেন।

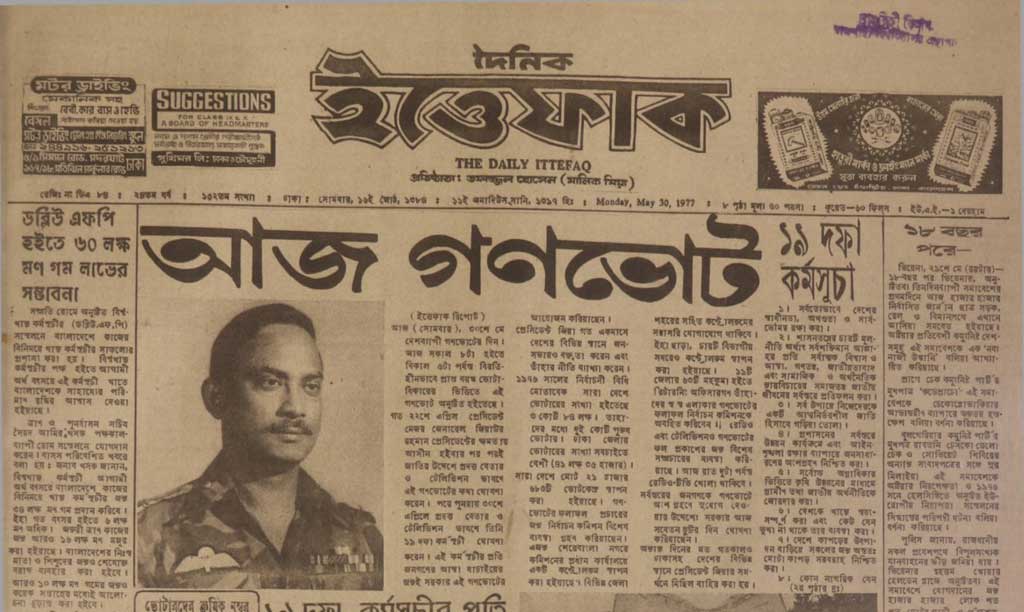

দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ। ছবি: সংগ্রামের নোটবুক থেকে

দ্বিতীয় গণভোট হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত তার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকায় জনগণের সম্মতি আছে কি নেই—এই প্রশ্নে। এরশাদও নিজের ক্ষমতার বৈধতা দেওয়ার জন্য এই গণভোটের আয়োজন করেন এবং স্বভাবতই ভোটের ফলাফল তার পক্ষেই যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে তৃতীয় তথা সবশেষ গণভোট হয় ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতি দেওয়া উচিত কি না—এই প্রশ্নে। প্রথম দুটি গণভোটের সঙ্গে তৃতীয় গণভোটের মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, এই ভোট রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতায় টিকে থাকার বৈধতার জন্য নয়, বরং এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য।

দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ছবি: সংগ্রামের নোটবুক থেকে

এসব ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষে হ্যাঁ বা না বলে রায় দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু জুলাই সনদের মতো একটি বিস্তৃত বিষয়, যেখানে সাংবিধানিক বেশ কিছু বিষয় রয়েছে; একাডেমিক তর্ক রয়েছে; যার অনেক কিছুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছে কঠিন এবং এ নিয়ে জনগণের আগ্রহের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে—এরকম বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গণভোট কোনো পদ্ধতি হতে পারে না।

তাছাড়া কোন পদ্ধতিতে জুলাই সনদের ওপর ভোট নেওয়া হবে, সেটি এখনও চূড়ান্ত নয়। এ বিষয়ে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের আলোকে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। এরকমও একটি আলোচনা আছে যে, যেহেতু গণভোট একটি বড় আয়োজন এবং এখানে রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ খরচের প্রশ্ন আছে, ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে জুলাই সনদের ওপর গণভোট হবে। অর্থাৎ ভোটারদেরকে দুটি ব্যালট পেপার দেওয়া হবে। তারা একটিতে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। আরেকটিতে জুলাই সনদের বিষয়ে তার মতামত জানাবেন। এটি আরেকটি জটিলতার সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়। কেননা, দেশের মানুষ এই ধরনের ভোটে অভ্যস্ত নয়। ফলে জুলাই সনদের ওপর গণভোটের প্রক্রিয়াটিও বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দেবে বলে মনে হয়।

জুলাই সনদ কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হবে, তার আগে এর প্রতিটি ধারা ও অঙ্গীকারের ওপর সকল দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়াজন ছিল। কিন্তু এখনও এটিই নিশ্চিত করা যায়নি। তাহলে গণভোটের প্রশ্ন কেন এল? রাজনৈতিক অনৈক্যের বিষয়ে জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য? কিন্তু যে জনগণ এ বিষয়ে তাদের মতামত দেবে, তারা নিজেরাই জুলাই সনদ সম্পর্কে কতটুকু জানে ও বোঝে? সুতরাং গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানে হলো এখানে জনগণের মতের কোনো প্রতিফলন থাকবে না। কারণ এই এতে খুব বেশি মানুষ ভোট দেবে না। বরং অতীতের তিনটি নির্বাচনের মতোই যদি এই গণভোট হয়, তাহলে এখানে সরকার ও তার স্টেহোল্ডারদের মতেরই প্রতিফলন ঘটবে। সাধারণ মানুষের নয়। সব দলেরও নয়।

অতীতের তিনটি গণভোটের ফলাফলই নিরঙ্কুশভাবে সরকারের পক্ষে গেছে। সরকার যে ফলাফল চেয়েছে, গণভোটের ফলাফলে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি ভোটের ফলাফলের চিত্রই বলে দেয় এই গণভোটগুলো আসলে কেমন হয়েছে এবং এসব ভোটে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কতটা ছিল।

বস্তুত এই ধরনের গণভোটের আয়োজন করাই হয় সরকারের মতামতকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সেটিকে আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য। এসব গণভোটের প্রত্যক্ষদর্শী এবং গবেষকদের লেখায়ও এটি উঠে এসেছে যে, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত তিনটি গণভোটেই জনগণের অংশগ্রহণ ছিল অতি সামান্য এবং যে পরিমাণ ভোট পড়েছে বলে দাবি করা হয়, সেগুলো আসলে ভোটের দায়িত্বে থাকা সরকারি লোকজনের সৃষ্ট। সুতরাং, জুলাই সনদের ওপর সরকার কেন গণভোট নিতে চায়—সেটিও সহজেই অনুমেয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে যে আইনসভা গঠিত হবে, সেটিকে এমন বৈশিষ্ট্য দিতে হবে, যাতে জুলাই সনদের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংশোধনগুলো সহজে সম্পন্ন করা যায়। এ বিষয়েও কার্যত রাজনৈতিক দলগুলো একমত।’

প্রশ্ন হল, কমিশন কেন মনে করছে যে নির্বাচিত সরকার এসে জুলাই সনদের আলোকে সাংবিধানিক ও অন্যান্য সংস্কার করবে না? এটা কি দলগুলোর ওপর তাদের অনাস্থা? যেমন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামও বলেছিলেন, সংস্কার কার্যক্রমের ভার তারা নির্বাচিত সংসদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। বরং জুলাই সনদের ভিত্তিতেই আগামী সংসদ গঠিত হবে, গণপরিষদ গঠিত হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই জুলাই সনদ কার্যকর করতে হবে। তার মানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের আস্থা নেই নকি তারা মনে করছেন যে, যারা ক্ষমতায় আসবে তারা জুলাই সনদ মানবে না?

ধরা যাক গণভোটেই জুলাই সনদের সুরাহা হল। কিন্তু এই সনদের যেসব বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য হয়নি, বিশেষ করে এই সনদ দেশের সংবিধানে ঊর্ধ্বে স্থান পাবে বলে যে বিধান রয়েছে, সেই সাংঘর্ষিক বিধানটি রেখেই জুলাই সনদ গৃহীত হবে? যদি তাই হয়, তাহলে এটি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় বিতর্ক ও বড় ধরনের জটিলতার জানালা খুলে রাখবে—যা সমাধান করতে গিয়ে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিভাজন এমনকি সংঘাতও অসম্ভব নয়।

জুলাই সনদকে সংবিধান তথা রাষ্ট্রের সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া তথা এই সনদ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার ও তার প্রধান স্টেকহোল্ডারদের যে তাড়াহুড়া, সেটি আখেরে রাজনৈতিক ঐক্যের বদলে বিভাজনই বাড়াবে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বরং এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল, সবার আগে একটি অবাধ-সুষ্ঠু-গ্রণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্রুত একটি নির্বাচিত সরকার গঠন করা। প্রয়োজনে ঐকমত্যের সরকার গঠন করে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো জনবান্ধব করা; দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরে দেশের অর্থনীতি ঠিক করা এবং মানুষের মনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা। রাজনৈতিক ঐক্য থাকলে এবং সত্যিই একটি ঐকমত্যের সরকার গঠন করা গেলে তা নিশ্চিত কর অসম্ভব হত না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার সেদিকে না গিয়ে সংস্কারের নামে এমন সব বিষয় নিয়ে গত এক বছর ধরে ব্যস্ত থেকেছে, যা রাজনীতিতে বিভাজন বাড়িয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বস্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব দলের সমর্থনে সরকারটি গঠিত হলেও তারা শুরু থেকেই নিজেদের অদক্ষতার প্রমাণ যেমন দিয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনে রাষ্ট্রীয় যেসব প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়, সরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে আদালতের বারান্দা—কোথাও বিগত সরকারের আমলের অনিয়ম দুর্নীতি আর হয়রানির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলার সুযোগ নেই। বরং শোনা যায়, সরকারি অফিসগুলোয় দুর্নীতি ও ঘুষ আগের চেয়েও বেড়েছে। সরকারি হাসপাতালে সেবার মান কমেছে। অনেক জরুরি ওষুধ ও টিকার সংকটের কথা সংবাদমাধ্যমে এসেছে। বড় বড় হাসপাতালের অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিকল হয়ে থাকার কথা শোনা যায়। তার মানে সাধারণ মানুষের জীবনকে সরাসরি স্পর্শ করে এমন বিষয়ে হাত না দিয়ে সরকার সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংবিধান পরিবর্তনের মতো অনেক বড় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। জুলাই সনদ নিয়ে ব্যস্ত। অথচ সকল দলের সমর্থনে গঠিত এই সরকারটি চাইলে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু গত এক বছরে তারা নিজেদের যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তাতে এই সরকারের পক্ষে একদিনে ৩০০ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপরন্তু আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে বারবার বলা হলেও আগামী রমজানের আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে—এটি খুব কম লোকই বিশ্বাস করে। কারণ সরকারের আচরণে মানুষের মনে এই বিশ্বাসটি গড়ে ওঠেনি।

অতএব, জুলাই সনদ নিয়ে যা হচ্ছে, সেটি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আরও বেশি অনিশ্চিত করে দেবে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ তৈরি করছে। বরং এই সনদের ভার পরবর্তী সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবে, জুলাই সনদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত তারাই নেবে—এটাই রাষ্ট্র পরিচালনার স্বীকৃত উপায় বলে মনে করা হয়।