জুলাই সনদের অনেকগুলো ধারার বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। প্রশ্ন হল, যে সনদের অনেক বিধানের ব্যাপারে পুরোপুরি রাজনৈতিক ঐকমত্য স্থাপন করা যায়নি, সেটি কী করে ভবিষ্যতে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে?

জুলাই সনদ স্বাক্ষর নিয়ে কি অনিশ্চয়তা তৈরি হল? যদি তাই হয়, তাহলে তো এটি ঐক্যের দলিল না হয়ে বিভেদের নতুন খসড়ায় পরিণত হতে পারে।

১৭ অক্টোবর এই সনদে স্বাক্ষর করার কথা রাজনৈতিক দলগুলোর। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সনদ স্বাক্ষরের এই অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসেরও উপস্থিত থাকার কথা। যদিও কয়েকটি দল এরই মধ্যে বলে দিয়েছে তারা সনদে স্বাক্ষর করবে না। এমনকি জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি এই সনদে স্বাক্ষর করবে কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। অথচ এই সনদ প্রস্তুত এবং এর বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল এনসিপি।

আজ ১৬ অক্টোবর সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় এনসিপির সংবাদ সম্মেলনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আইনি ভিত্তি ছাড়া জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। আইনি ভিত্তি ছাড়া এবং আদেশের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলে সেটা মূল্যহীন হবে। এ কারণে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের অংশীদার হবে না এনসিপি।’ বস্তুত এনসিপি জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির ওপর জোর দিচ্ছে। তারা আাগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি চায়।

এদিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাসদ মার্কসাবাদী, বাংলাদেশ জাসদ—এই চারটি দলও জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে। ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যার পরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে দলগুলোর মুখপাত্র হিসেবে বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ বলেন, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি বাদ দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর অপপ্রয়াস, নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে নানা সমস্যার কারণে তারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গণফোরামও তাদের সঙ্গে অভিন্ন মতে অবস্থান নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই সনদকে ‘জাতীয় ঐক্যের দলিল’ বলা হলেও অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ, তাদের প্রধান শরিক জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো স্বভাবতই এই সনদে স্বাক্ষর করছে না বা তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। মূলত জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী তথা তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোই এই সনদে স্বাক্ষর করবে। এর মধ্যে কোনো কোনো দলের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ থাকলেও সেগুলো এখন হালে পানি পাচ্ছে না বা তারা স্রোতে গা ভাসিয়ে তথা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে।

তবে কয়টি দল এই সনদ তৈরির প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল এবং কতগুলো দল এতে স্বাক্ষর করল আর কতগুলো দল পুরো প্রক্রিয়ার বাইরে থাকল, তার চেয়ে জরুরি প্রশ্ন এই সনদে কী আছে; কীভাবে এই সনদ বাস্তবায়িত হবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও উন্নয়নে এই সনদ সত্যিই কী ভূমিকা পালন করবে?

গত অগাস্ট মাসে যখন জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়, তখনও এই সনদে বলা হয়েছিল: ‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে।’ ফলে শুরু থেকেই বিষয়টি সমালোচনার জন্ম দেয়। কেননা দেশের সংবিধানও যেখানে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়, সেখানে একটি সনদ বা রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার কী করে সংবিধানের ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়।

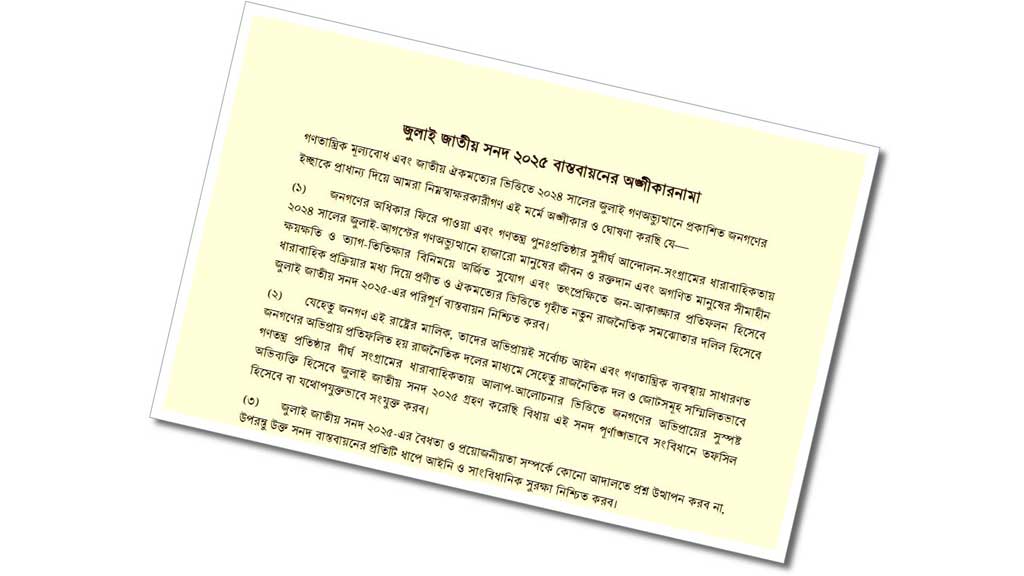

সমালোচনার মুখে এই অঙ্গীকারটি জুলাই সনদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই সনদ এখন আর সংবিধানের ওপরে নয়। কিন্তু সনদের অঙ্গীকারে এও বলা হয়েছে যে, এই সনদ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। অর্থাৎ কেউ যদি সনদের কোনো বিধান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দাবি করে এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট করতে চান, সেই সুযোগ রাখা হয়নি। যদিও চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছিল, এই সনদের কোনো বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু এখন যে সনদটি স্বাক্ষরের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেখানে এই বিধানটি বাদ দিয়ে লেখা হয়েছে: ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।’

বাস্তবতা হল, জুলাই সনদের অনেকগুলো ধারার বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ এক বা একাধিক দল ও জোট বিভিন্ন ধারার বিষয়ে তাদের আপত্তি বা নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রেখেছে। প্রশ্ন হল, যে সনদের অনেক বিধানের ব্যাপারে পুরোপুরি রাজনৈতিক ঐকমত্য স্থাপন করা যায়নি, সেটি কী করে আনচ্যালেঞ্জড থাকে? এখন না হোক, ভবিষ্যতে কেউ যদি এর কোনো ধারা বা অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের কাছে যেতে চায়, সেই সুযোগ বন্ধ রাখা গণতান্ত্রিক নয়। কেননা খোদ সংবিধানের বিধানও আদালতে চ্যালেঞ্জযোগ্য।

সংবিধান, আইসভা, বিচার বিভাগ, পুলিশ, প্রশাসনসহ নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য জুলাই সনদে ৮৪টি বিষয় রয়েছে। সনদের ৭ নম্বরে সংবিধানের মূলনীতি লেখা হয়েছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি। অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের চার মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ) বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত তিনটি অঙ্গীকার (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার)-এর সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে শব্দটি ছিল ‘সামাজিক সুবিচার’। জুলাই সনদে এটিকে লেখা হয়েছে ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’। আর ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে লেখা হয়েছে ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি’।

সনদের ১৪ ও ১৫ নম্বরে প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ এবং একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান না থাকার বিধান রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যতবারই হোক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর থাকতে পারবেন। এজন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। সেইসঙ্গে সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রধানমন্ত্রী পদে পা আসীন ব্যক্তি একই সঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

অনেক বছর ধরেই এ নিয়ে কথা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি যখন একইসঙ্গে দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী থাকেন, তখন তিনি সর্বজনীন প্রধানমন্ত্রী না হয়ে দলীয় প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন। সুতরাং, কেউ যখন প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার আগে তিনি দলীয় প্রধানের পদত্যাগ করবেন। তিনি দলের সাধারণ সদস্য থাকবেন। তখন দলের দ্বিতীয় শীর্ষ ব্যক্তি অথবা দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্য কেউ দলের প্রধান হবেন। এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে—যা একজন শাসককে কর্তৃত্ববাদী বা ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার হাত থেকে রক্ষা করবে। যদিও একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান না থাকার এই প্রস্তাবিত বিধানের সঙ্গে সব দল একমত হয়নি। বরং পাঁচটি দল ও জোট এ বিষয়ে আপত্তি বা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে।

জুলাই সনদ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রস্তাব করেছে এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে অংশ নেওয়া সবগুলো দল এ বিষয়ে একমত হয়েছে। অর্থাৎ, যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের শুরু বলে মনে করা হয়, সেই বিধান ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সবাই একমত। যদিও এটি একটি অগণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অসম্মানজনক বিধান। কিন্তু তারপরও নির্বাচনি ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্যের কারণে এই ‘প্রয়োজনীয় অগণতান্ত্রিক’ বিধানটি আবারও ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সবাই একমত এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান রানৈতিক সংস্কৃতিতে আপাতত এর কোনো উত্তম বিকল্পও নেই।

জুলাই সনদের একটি বড় আলোচনার জায়গা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ। বাংলাদেশের বর্তমান আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এটিকে উচ্চ ও নিম্নকক্ষে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ২৫টি রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে একমত হয়েছ। পাঁচটি দল নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে বলেছে, বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই।

আসলেই এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন আছে কি না বা আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার ফলে দেশের গণতন্ত্র কতটা উন্নত হবে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে এটা যেমন ঠিক, তার চেয়ে বড় কথা, যে পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। বরং এটিও একধরনের কোটা সিস্টেম। জাতীয় সংসদে যেমন নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয় এবং জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে দলগুলো ওই ৫০টি আসন পায়, সেই একই পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত (মনোনীত) হবেন। অর্থাৎ নিম্নকক্ষে বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষের সদস্য বণ্টন করা হবে। তার মানে এটিও একধরনের সংরক্ষিত পদ্ধতি এবং যারা উচ্চ কক্ষে আসবেন তারা সরাসরি নির্বাচিত হবেন না।

উচ্চকক্ষে কারা আসবেন তা সহজেই অনুমেয়। আইনভার উচ্চকক্ষে যাবেন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবী বা সমাজের এমন সব বিশিষ্ট নাগরিকরা, যারা দলনিরপেক্ষ নন। কেননা, রাজনৈতিক দলগুলো কোনো দলনিরপেক্ষ শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে আইনসভায় পাঠাবে না। বরং প্রত্যেকটি দল তাদের দলীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ওইসব দলের প্রতি অনুগতদেরকেই উচ্চকক্ষে পাঠাবে। সুতরাং, যে উদ্দেশ্যে আইনসভার উচ্চকক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত হল, সেটি আখেরে কী ফল দেবে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে।

তবে আইনসভার উভয়কক্ষে ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নিয়োগের যে বিধান জুলাই সনদে রাখা হয়েছে, সেটি প্রশংসনীয়। একইসঙ্গে সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটির পদও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, নবম জাতীয় সংসদে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপির সংসদ সদস্য আব্দুল মোমিন তালুকদার। আর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন বিএনপির আশরাফউদ্দিন নিজান। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন এলডিপির অলি আহমেদ। যদিও পরে তাকে বাদ দেওয়া হয়। তখন আরও কিছু কমিটির সভাপতি এবং ডেপুটি স্পিকারের পদ বিরোধী দল থেকে দেওয়া যায় কি না, এমন আলোচনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। পরের তিনটি সংসদে অবশ্য জাতীয় পার্টি ছিল নামমাত্র বিরোধী দল। মূলত তারা একইসঙ্গে সরকারেরও অংশ ছিল। ফলে তারা কতগুলো সংসদীয় কমিটির সভাপতির পদ পেল, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এমবতাবস্থায়ী জুলাই সনদে ডেপুটি স্পিাকর এবং গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদগুলো বিরোধী দলকে দেওয়ার যে প্রস্তাব করা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয় একমত হয়ে এই অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করলে এবং আগামী জাতীয় সংসদে এটি কার্যকর হলে নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে বড় ভূমিকা পালন করবে।

সংবিধানের যে ৭০ অনুচ্ছেদকে সংসদ সদস্যদের কণ্ঠ রোধকারী বিধান বলে অভিযোগ করা হতো, সেই বিধানে পরিবর্তনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে জুলাই সনদে। বিদ্যমান সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি যদি ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে তার আসন শূন্য হবে। কিন্তু সংসদের দলের বিপক্ষে ভোটদানের বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশার কারণে এমপিরা সাধারণ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়ও দলের বিপক্ষে বক্তব্য দেন না। এরকম বাস্তবতায় জুলাই সনদে৭০ অনুচ্ছেদের বিধানটি পরিবর্তন করে বলা হয়েছে: অর্থবিল ও আস্থাবিল ছাড়া যে কোনো বিষয়ে এমপিরা সংসদে কথা বলার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন। সুতরাং, এটিও একটি বড় পরিবর্তন এবং সংসদ সদস্যরা যদি সত্যিই এই দুটি বিষয়ের বাইরে যেকোনো আইন এমনকি সংবিধান সংশোধন প্রশ্নেও খোলামেলা ও নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন এবং কথা বলা এমনকি দলের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে যদি তাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিলের ঝুঁকি না থাকে, তাহলে সেটি সংসদকে অনেক শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করবে। তবে মনে রাখতে হবে, কোনো স্বাধীনতাই অ্যাবসোলিউট নয়। সংসদ সদস্যদের কথা বলার স্বাধীনতা যদি ফ্লোর ক্রসিংয়ে পরিণত হয়, তাহলে সরকার অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ধারালো ছুরিটা সাবধানে রাখতে হয় যাতে সেটি দিয়ে ফল কাটার বদলে মানুষের গলা না কাটা হয়।

পরিশেষে, জুলাই সনদ মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর একটি অঙ্গীকার—যার অনেক বিধান অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশেই বাস্তবায়ন করতে পারবে। আরও সংবিধানের পরিবর্তনগুলো হতে হবে পরবর্তী সংসদে। কিন্তু এই সনদ স্বাক্ষর নিয়েই যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সত্যিই যদি এনসিপিসহ আরও কিছু দল এই সনদে স্বাক্ষর না করে, তাহলে যে জাতীয় ঐক্যের কথা বারবার বলা হচ্ছে, সেটি দারুণভাবে প্রশ্নের মুখে পড়বে।