যদি ধরেই নিই যে, ছোট ছোট দোকানিরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাহলে প্রশ্ন, তারা মাদকের চালান কোথায় পায়? উৎস কেন বন্ধ করা হয় না?

সংগৃহিত

আগে ছিল চাঁবাজদের দৌরাত্ম্য। ছাত্ররাজনীতির পাণ্ডারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদারদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। তাতে এইসব খেটে খাওয়া মানুষদের লাভের অঙ্ক কমে যেত। তবু তারা কষ্টেসৃষ্টে জীবন চালিয়ে নিতেন। এখন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খেটেখাওয়া মানুষগুলোকেই উচ্ছেদ করা শুরু হয়েছে। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ দোকান, উদ্বাস্তু, ভবঘুরে ও নেশাগ্রস্তদের উচ্ছেদের নামে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। এই অভিযানে ডাকসু প্রতিনিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রশাসনের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর পুলিশ, সিটি করপোরেশন, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রিন ফিউচারের সদস্যরা অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সগৌরবে ঘোষণা করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোনো প্রকার হকার বসতে পারবে না। এ ব্যাপারে তারা জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির বিজয়ী হওয়ার পর ক্যাম্পাসে কী ঘটে, তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই কৌতূহল ছিল। ইসলামী ছাত্রসংঘের উত্তরাধিকারী ছাত্রশিবির সত্যি সত্যি এত ভালো হয়ে গেছে কিনা প্রশ্ন ছিল অনেকের মনে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে খেটেখাওয়া, ছিন্নমূল ও ভ্রাম্যমাণ দোকানদারদের বিরুদ্ধে ‘উচ্ছেদ অভিযান’ পরিচালনার মধ্য দিয়ে ডাকসুতে সংগঠনটির প্রতিনিধিরা তাদের ভালোত্বের প্রমাণ দিতে শুরু করেছেন!

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ অল্পবয়সী ছিন্নমূল শিশুকিশোররাই বিভিন্ন খাবার বিক্রি করে। এতে তাদের পেট চলে। অনেকের পরিবারও চলে। এই শিশুকিশোরদের ছিন্নমূল বলা হয়। বিখ্যাত শিল্পী রফিকুন নবী, যিনি রনবী নামে সমধিক পরিচিত, এদেরকে ‘টোকাই’ নাম দিয়েছিলেন। ময়লা-আবর্জনার ভাগাড় থেকে খাবার টুকিয়ে খায় বলেই তাদের এই নাম দিয়েছিলেন তিনি।

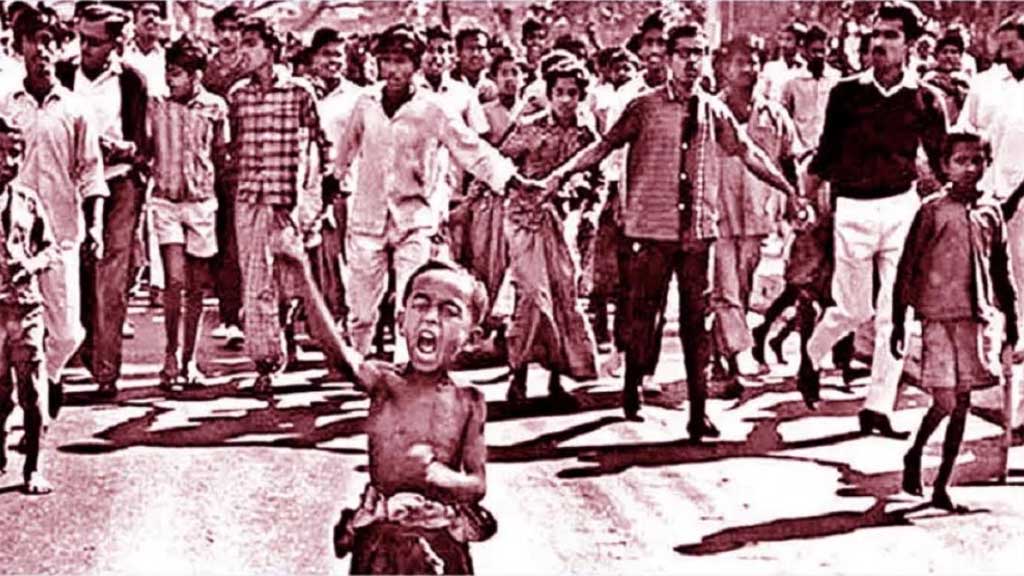

এই ছিন্নমূল বা টোকাইদের প্রসঙ্গ এলেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটা ঐতিহাসিক ছবি। শিশুটির পরনে চার পকেটের হাফপ্যান্ট; গেঞ্জিটা কোমরে বাঁধা। কণ্ঠে স্লোগান। দৃঢ় চোয়ালে নির্ভীক সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ। পাঁজরগুলো যেন শরীরের ভেতর থেকে তীরের ফলার মতো বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। মিছিলের অগ্রভাগে থাকা অপ্রতিরোধ্য শিশুটি সেদিন সবার নজর কাড়ে। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সকালে বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের এ প্রতিবাদী মুহূর্তটি ক্যামেরায় বন্দি করেছিলেন প্রথিতযশা আলোকচিত্রী রশীদ তালুকদার।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় রশীদ তালুকদারের তোলা সেই ছবি।

মিছিলের এই দৃশ্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা লড়াকু মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণিও রয়েছে। এই ‘টোকাই’য়ের উপস্থিতি যেন বলে দেয়, স্বাধীনতা বা স্বাধিকার শুধু শিক্ষার্থী বা রাজনৈতিক নেতাদের দাবি নয়, এটি ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রাণের দাবি।

মিছিলের অগ্রভাগে থাকা সেই শিশুটির মতো অন্যান্য শ্রমজীবী শিশু-কিশোরেরা প্রমাণ করেছিল যে, দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ে খেটেখাওয়া, নাম-পরিচয়হীন মানুষেরা ছিলেন অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অগ্রগামী যোদ্ধা। সেই ছবিটির তাৎপর্য হল, স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র কোনো অভিজাত শ্রেণির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, বরং তা সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত আকাঙক্ষার ফল। পরিবর্তিত নতুন বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মুক্তচিন্তার পীঠস্থানে, যখন সেই সংগ্রামের উত্তরাধিকার বহনকারী খেটেখাওয়া মানুষকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করে তাড়ানোর অভিযোগ ওঠে, তখন তা কেবল বর্তমানের সামাজিক বৈষম্যকেই প্রকট করে না, বরং এটি আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর সমাজের একটি ট্র্যাজিক স্ববিরোধিতাকে তুলে ধরে। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনেও ছিন্নমূল খেটেখাওয়া শিশুকিশোররা মানুষ প্রাণ দিয়েছে। যাদের প্রাণের বিনিময়ে আজকের বাংলাদেশ, যাদের ত্যাগের ফসল বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ডাকসু, তাদের হাতে এমন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে আমাদের ঐতিহাসিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং খেটেখাওয়া মানুষের প্রতি এক ধরনের রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলাকেই চিত্রিত করে। প্রশ্ন হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তথাকথিত ছিন্নমূল, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, টোকাইরাই কি আসল সমস্যা? তারা কি সত্যিই মাদক ব্যবসা করে? আর যদি ধরেই নিই যে, ছোট ছোট দোকানিরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাহলে প্রশ্ন, তারা মাদকের চালান কোথায় পায়? উৎস কেন বন্ধ করা হয় না? কেবল ক্যারিয়ারকে উচ্ছেদ করলে কী এই ব্যবসা বন্ধ হবে? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংযোগ ও সমর্থন ছাড়া বাংলাদেশে আদৌ মাদক ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব? তাহলে কেন ছোট ছোট দোকানদারদের, শ্রমজীবী মানুষগুলোকে টার্গেট করা হচ্ছে? কার স্বার্থে, কোন অমোঘ প্রয়োজনে? নাকি কোনো একটি সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?

মনে পড়ছে আমাদের সমেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের কথা। নব্বইয়ের দশকে যখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, ক্যাম্পাস তখন আক্ষরিক অর্থেই ছিল বারুদের স্তূপ। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা, যেখানে শত শত রাউন্ড গুলি বিনিময় হতো। এমনকি, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরেও চলত গোলাগুলি ও খুনোখুনি হতো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এরশাদবিরোধী আন্দোলন, যা দমনে পুলিশের মারমুখী আচরণ এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘাত ছিল প্রতিদিনের চিত্র।

অগ্নিঝরা সেই দিনগুলোতেও ক্যাম্পাসে টোকাই, বহিরাগত, হকার ও ফেরিওয়ালাদের অবাধ আনাগোনা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ছিন্নমূল মানুষগুলো কখনও সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। বরং অনেক সময় তারা শিক্ষার্থীদের মিছিলে ও পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের লড়াইয়ে প্রথম কাতারের সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সময়ে টিএসসির চা বিক্রেতা স্বপ্ন জলিল, প্রদীপের সঙ্গে আমাদের টাকা ধার নেওয়ার সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। আমাদের কাছে কখনোই তাদের ‘অবাঞ্ছিত’ বা বোঝা মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে আত্মার আত্মীয়।

আরেকটি কথা, তখন সেই চরম অস্থিরতার মধ্যেও, লেখাপড়ার মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থান ছিল অনেক উন্নত।

কালের বিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে, যার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো—শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নমুখী হয়েছে। অথচ, এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, সুস্থ ধারার রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে বর্তমানে তথাকথিত ‘শুদ্ধিকরণের’ এক অপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। ছাত্রনেতা নামধারীদের অন্তহীন প্রচেষ্টা এখন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের পরিবর্তে টোকাই তাড়ানো, ভ্রাম্যমাণ দোকানপাট উচ্ছেদ এবং তথ্যপ্রমাণহীন ‘নেশাগ্রস্ত’দের তাড়ানোর নামে এক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অবরুদ্ধ করার চেষ্টায় নিবদ্ধ।

প্রশ্ন জাগে—বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ডাকসুর নবনির্বাচিত নেতারা কেন এই ‘পুলিশি’ ভূমিকা পালন করছেন? এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে? কেউ কেউ আবার ক্যাম্পাসে ‘শৃঙ্খলা’ ফেরানোর নামে ক্যান্টনমেন্টের শৃঙ্খলার উদাহরণ টেনে আনছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কি ক্যান্টনমেন্ট? বিশ্ববিদ্যালয় হল মুক্ত পরিবেশের প্রতীক। এখানে বৈচিত্র্য থাকবে, ‘শতফুল ফুটবে’। কেউ টিএসসিতে চিৎকার করে গান গাইবে, আবৃত্তি করবে, নাটকের মহড়া দেবে; কেউ লাইব্রেরিতে পড়বে; কেউ বা ল্যাবরেটরিতে নিমগ্ন গবেষণা করবে। এই মুক্ত আঙিনায় ‘টোকাই’, দোকানদার, ভবঘুরেরা থাকলে ক্ষতি কী? তারা তো সমাজেরই অংশ। সবচেয়ে বড় কথা, তারা ক্যাম্পাসে গতর খাটিয়ে খায়। প্রত্যেকেই খিছু না কিছু করে। তাদের মেরে-কেটে-তাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘মঠ’ বানানো হবে?

সবকিছু নির্দিষ্ট করে দেওয়া, তথাকথিত শৃঙ্খলার নামে নিজের মতকে চাপিয়ে দেওয়া এবং নিরীহ গরিবদের রুটিরুজি হরণ করা কোনোভাবেই শুভ উদ্যোগ হতে পারে না। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ইতি টানা দরকার। শিক্ষার্থীদের যদি ঘেরাটোপে ফেলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত করে রাখা হয়, তবে তা হবে একটি ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ কনসেপ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। বিশ্ববিদ্যালয়কে হতে হবে উদার, উন্মুক্ত এবং বৈচিত্র্যময়, যেমনটা তার ঐতিহ্য।

এখানে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঔদ্ধত্যে ‘ট্যাগিং’ শুরু হয়েছে। যারা প্রতিবাদী, গোঁড়ামি আর রক্ষণশীলতার বিরোধী, তাদের ‘মাদকসেবী’ হিসেবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হচ্ছে। তারা বহিরাগত, মাদকব্যবসায়ীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। খোদ প্রশাসন এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করছে। আর ‘রামের দোসর সুগ্রীব’-এর ভূমিকা পালন করছে ডাকসুতে বিজয়ী গর্বিত ছাত্রসংগঠনটি। এই চক্র মিলে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি ‘অভয়ারণ্য’ বানানোর চেষ্টা করছে। এখানে বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, এর ভেতর দিয়ে গাড়ি চলতে পারবে না, আইডি কার্ড ছাড়া চলাচল করা যাবে না, এমনি অসংখ্য ‘না’-বোধক শেকল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। সবটাই বিরাজনীতিকরণের অংশ হিসেবে দেখানো হলেও, বিশেষ রাজনীতির জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক চেতনাকে ধীরে ধীরে যদি দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের রাজনীতি চাপিয়ে দেওয়া সহজ হবে। এই জন্যই হয়তো এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অমানবিক আয়োজন। নিরাপত্তা ও মাদকের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও তাদের দোসররা যা করছে, তা সাধারণ শিক্ষার্থীদের হাত-তালি পাবার জন্যই করছে। কিন্তু এতে করে এক শ্রেণির খেটে খাওয়া মানুষের পেটে যে লাথি পড়ছে, তা কেউ তলিয়ে দেখছে না। এটা কোনো সভ্য সমাজের দাওয়াই হতে পারে না।

বহিরাগতমুক্ত, হকারমুক্ত, মাদকমুক্ত, রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস না বানিয়ে শিক্ষার মানে এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হোক। অবকাঠামো, নির্মাণকাজের নামে দুর্নীতি-টেন্ডারবাজি বন্ধ হোক। নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ করা হোক। প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিত করা হোক।

সবচেয়ে বড় কথা, কোনো অবস্থাতেই খেটে খাওয়া মানুষের পেটে লাথি মারা যাবে না। সেটা কেউ করতে পারে না। করতে দেওয়া উচিত নয়। সেই অধিকার কারো নেই।